守備で大切なこと(エラーをしない方法)①キャッチボール編

~確実性を極めてエラーを怖がらずに楽しく野球をしよう~

野球で一番楽しい事はなんでしょうか?と質問をすると大体の人はバッティングと答えると思います。その次にピッチング、そして最後に守備と答える人は多いのではないでしょうか。

大人、子供問わずみんなが大好きなバッティングは野球の醍醐味と言えるでしょう。しかし、野球の試合で勝ちたいのであれば守備の向上は欠かせません。またレギュラーを奪いたい人は守備がうまくないと試合に出させてもらえないこともあるでしょう。それだけ大事な守備ですが、人はなぜバッティングを好み、守備がないがしろになってしまうのでしょうか。

それは守備というものは失敗が許されないプレーだからです。言ってしまえば「出来て当たり前、基本的な事、確実にこなす。」といった100点満点と堅実さが求められるプレーが守備になります。

その点バッティングは10打席立って7回失敗が許されて、3回成功すればみんなから褒められます。言ってしまえば失敗して当たり前、打てなかったらドンマイの精神でピッチャーに挑戦できるプレーがバッティングになります。そういった面持ちでヒットを打てたらうれしいですし、ホームランなんて打てたら最高ですよね。このように失敗が許されず堅実さを求められる守備と失敗して当たり前で挑戦ができるバッティングを比べるとバッティングが好きになることは当たり前だと思います。

しかし守備は野球というスポーツの中で楽しむことはできないのかというとそうではありません。またバッティングより守備が好きな人も少なくないと思います。中々不人気な守備なのですが、守備が好きな人は一体何を楽しんでいるのか、また守備を好きになるにはどうしたら良いのか、今回は堅実で地味な守備への考え方についてと守備を好きになって楽しむ方法をご紹介したいと思います。

守備について大切な事~キャッチボール編~

プロのうまい人たちはどれくらいエラーするの?確実性を数字で見てみる。

先ほどお話したように、守備は基本的には失敗が許されない堅実なカテゴリーです。今年のプロ野球において各ポジション一番守備がうまい人に与えられる三井ゴールデングラブ賞を受賞した選手たちの守備率を見てもどの選手も.990前後の数字を叩き出しています。内野に比べて守備機会の少ない外野手や投手は守備率10割を何人か達成していますね。このようにプロ野球の世界では守備率は10割近くを推移し、年間143試合の中で失策数は1桁以内に収まります。

| 2021三井ゴールデンクラブ賞 | ||||

| セ・リーグ | ||||

| 守備位置 | 選手 | チーム | 守備率 | 失策 |

| 投手 | 柳 裕也 | 中日 | 1.000 | 0 |

| 捕手 | 中村 悠平 | ヤクルト | .998 | 2 |

| 一塁手 | ビシエド | 中日 | .994 | 7 |

| 二塁手 | 菊池 涼介 | 広島 | .991 | 5 |

| 三塁手 | 岡本 和真 | 巨人 | .988 | 4 |

| 遊撃手 | 坂本 勇人 | 巨人 | .991 | 4 |

| 外野手 | 鈴木 誠也 | 広島 | .989 | 3 |

| 近本 光司 | 阪神 | .996 | 1 | |

| 大島 洋平 | 中日 | .996 | 1 | |

| パ・リーグ | ||||

| 守備位置 | 選手 | チーム | 守備率 | 失策 |

| 投手 | 山本 由伸 | オリックス | 1.000 | 0 |

| 捕手 | 甲斐 拓也 | ソフトバンク | .999 | 1 |

| 一塁手 | 中村 晃 | ソフトバンク | .999 | 1 |

| 二塁手 | 中村 奨吾 | ロッテ | .987 | 9 |

| 三塁手 | 宗 佑磨 | オリックス | .977 | 7 |

| 遊撃手 | 源田 壮亮 | 西武 | .985 | 8 |

| 外野手 | 荻野 貴司 | ロッテ | 1.000 | 0 |

| 辰巳 涼介 | 楽天 | .993 | 2 | |

| 柳田 悠岐 | ソフトバンク | .964 | 7 | |

守備が好きになる大切なこと3か条

こういった背景がある中で、守備に対し苦手意識を持ったり、過剰なプレッシャーを感じて守備を嫌う選手も少なくありません。そんな難しい守備ですが好きになる方法と条件が3つあります。

この3つをクリアできれば守備は楽しくなり、どんどん打球を捌きたくなると思います。

2012年オフの坂本勇人選手と宮本慎也選手の特訓

過去に読売ジャイアンツの坂本勇人選手はデビューして数年間は失策数は20前後に推移しており、2008年から2011年まで4年間はショートのリーグ最多失策数を記録してしまいました。しかし2012年のオフにヤクルトスワローズ宮本慎也選手と合同自主トレにて守備の特訓をして基礎を築いたことで2013年からは失策数が10前後に落ち着くくらい守備力が向上しました。守備機会が多く難しい打球が飛ぶショートとしては失策数2桁を切る事は優秀になります。また2021年シーズン終了までにゴールデングラブ賞を計5回獲得することができました。

坂本勇人選手の守備の師匠となった宮本慎也選手は内野で1番難しいショートの名手であり、入団2年目のシーズンを除いて、ショートを守って失策数が10を越した時はありません。また晩年にはサードにコンバートし、コンバート2年目こそは12失策を記録してしまいましたが、次年度は失策数1を記録し、守備率.997はサードポジションの歴代最高の数字になっています。そしてショート、サード合わせてゴールデングラブ賞を計10回受賞し、複数ポジションを跨っての10度受賞は歴代最多タイの記録なります。

そんな宮本選手は守備をするにあたって何を大事にされてきたのでしょうか。そして坂本選手に何を教えたのでしょうか。さきほどお話した守備が好きになる3つの条件と交えて、宮本慎也選手の守備に対する姿勢について長編シリーズで何度かに分けてお話をしていきたいと思います。今回はキャッチボール編です。

キャッチボールがうまくなる事の大切さ

「守備の基本はキャッチボールです。まずは相手の胸にきっちり投げられるようにしましょう。」こんなアドバイスを小学生の時にされたときはないでしょうか。こんな当たり前のことを言われても仕方ないと思った人も少なくはないと思います。

しかし、意外とこの当たり前を出来ていない人が多数いるのが現実です。

実際に塁間の距離でキャッチボールをしてみてください。果たして自分は何球連続で相手の胸に投げることができるでしょうか。内野手を例に上げますと過去に漫画ドカベンプロ野球編にて明訓5人衆で自主トレをしていた殿馬は”内野手のキャッチボールは30メートルで十分”というセリフがありましたが、まさにこのセリフのとおり内野手は遠くに投げる能力より近い相手に確実にボールを送る事が大切になります。そのため、内野手はキャッチボールの時から相手への送球は丁寧を心掛け、自信を持って送球することが大切になります。キャッチボールを毎回意識してやるだけで自分の送球能力は格段と上がります。そんなキャッチボールでは一体何を意識したら良いのでしょうか?大事なポイントをご紹介します。

ステップを大事にする

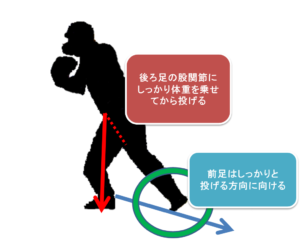

ボールを投げる時に一番最初に動くのが足です。そのためステップをしっかり踏むことができないと良いボールを投げられる確率は大幅に下がります。それでは実際にどのようにステップをすれば良いのでしょうか。結論から言いますと投げる時に前の足が相手の方にしっかり向いてないと正しいステップとは言えません。

そのためには前の足を相手に向ける前に軸足となる後ろの足(踏み足)を捕球後にしっかり自分の肩より前に出し、着地したらしっかりと体重を乗せることが必要です。このステップの踏み方はピッチャープレートを用意すると簡単に実践できます。ピッチャープレートの後ろに立ち、投げ始める時、軸足となる足をピッチャープレートに合わせ体重を軸足にしっかり乗せてそのまま投球動作に入ります。この動作をピッチングプレートがなくてもいつでもできるようにしましょう。よくある間違いですが、ボールを捕った後、後ろ足(踏み足)が背中側に引くようにステップする人がいますが、実際にマウンドでその動作をしてみてください。多分とても投げづらいことがわかると思います。

ピッチングフォームで投げづらい投げ方はどの送球動作でも通じて投げづらいものになっています。スナップスローの時もお話しましたが、野手の送球は全てピッチングフォームからの発展です。投げ方が分からなくなったり、足の使い方が分からなくなったら、まずはピッチングフォームから正すことから始めてください。そこから、下半身も肘の使い方もスピーディーに小さく使うと送球動作がしっくりくると思います。

投球フォーム(肘の使い方)と球の回転(縦回転)を意識する。

キャッチボールで一番大切になるのは自分の投球フォームを毎回意識して同じ動作を繰り返すことです。そして正しいフォームで投げた球がきれいな回転をしているのか毎回確認することが必要です。

よくある間違いとしてスナップスローを肘を下げて横から投げると勘違いしている人がいます。スローイングのフォームの大きさは投手→外野手→内野手→捕手と小さくなりますが、基本的な投げ方はピッチングフォームと変わりません。ピッチングフォームを足の使い方含め、素早く小さくしたものがスナップスローになります。そのため正しいスナップスローを覚えるためにはまずは正しいピッチングフォームを身に着けなければなりません。野球を始めたばかりの子や小学生に指導するときはまずは正しい投げ方を身に着けるように指導しましょう。

細かい動作についてはピッチングフォーム編で後ほどご紹介したいと思いますが、基本となるのは投球動作のトップを作ること(ステップをしっかり踏んで体重を乗せる)、”ゼロポジション”より肘を下げないことが大切になります。そして体を縦に使うため、投げ始める時と投げ終わった後の肩の前後位置が入れ替わることが大切になります。

ゼロポジションについて分かりやすく解説していただいています。

他にも肘の内旋、外旋運動や下半身の体重移動(股関節への体重の乗せ方)を理解するやことも大切ですが、ステップを踏んで体重をしっかり乗せて、肘の高さと肩の入れ替えを意識するだけで正しいフォームに近づき怪我のリスクは下がると思います。また投げる前と投げた後の肩の前後が入れ替わることで体を投げる方向に向かって一直線で使えるため、球の回転も体の軸も縦回転できれいなフォームできれいな回転でスローイングができるようになります。ピッチングフォームを身に着けたら後はポジションに求められる役割よってその動作を体のと近く(内側)で小さく完結するよう投げていく事がスナップスローになります。

前後肩の入れ替え関連動画

グローブを正しく使い、球の軌道と高さを意識する。

キャッチボールで一番してはいけないことは相手の捕れない高さに暴投をしてしまうことです。低めの球は体で止めることで何とかキャッチできる可能性はありますが、相手の頭を越えてしまう送球は絶対に捕れません。そのためまずは投げた球が上に抜けないようにボールを投げる事を意識しましょう。そして速く真っすぐな軌道を意識してボールを投げましょう。決して山なりの球をあちらこちらに適当に投げてはいけません。

それでは実際にどのような意識をすると暴投が返球減るのでしょうか。それはグローブを正しく使うこと必要になります。意外とこのグローブの使い方が分からない人が多い印象があります。私も自分の送球している時の写真を見るとグローブがこんな位置にあるのかと気づくときがあります。正直写真で見る自分の送球時の1枚はかっこよくないです。プロ野球選手のポスターや雑誌の送球動作はとってもかっこよく撮れていると思いますが、かっこよくかつ正しいグローブの使い方の違いはいったい何になるのでしょうか。それは投げる時にグローブが目線の近くで肩の高さと同じラインにあり、相手の投げるほうに肘と一緒に向いているということです。よくグローブを正しく使えていない人は、グローブの位置が目から大きく離れ、グローブがだらんと下に下がっていることがとても多いです。グローブは相手に向かって投げる時の目標を立てる目安になります。グローブで投げる相手に標準を定め、投げる時に肘とグローブで壁を作ります。

よく壁を意識される方で投球動作でトップを作りグッと構える人がいますが、私はそういった意識の仕方は私はおすすめしません。壁を作るという事は背中の方に体が開かないようにすることと頭や体が前に突っ込まないことを指します。そのため壁をグッと固めるというよりは、自信の体や意識が背中後ろや横に流れないよう真っすぐな姿勢でグローブで投げる方向に標準を定める意識をするだけで良いと思います。壁をつくるというのは動作を止めるということではないことは理解しておきましょう。野球の動作は”静から動“”動から静”と入れ替わる時はほとんどありません。常に”動から動”を意識しましょう。しかし体が流れたり、一つ一つの動作を焦ってしまい飛ばしてしまうことでながら作業になることもやってはいけないことです。一つ一つの動作をスムーズかつ丁寧にこなせることが正確性に繋がります。

トクサンTVから宮本慎也さんのキャッチボールの基本

そして今回まとめたことを宮本慎也さんの理論でとても分かりやすく情報発信していらっしゃいます。守備入門編と思い、基本であるのに意外と意識していないキャッチボールについて注意しないといけないこと、意識しないといけないことを教えてくれています。スローイングに自信がない人はぜひ確認してみてください。

ちなみにですが、投球フォームと打撃フォームの体の使い方はほぼ同じになります。そのため、投球フォームだけが良くて打撃フォームも良いという事が野球上達において必須項目になりますので、またどこかで投球フォームと打撃フォームの連動性についてお話をしたいと思います。

次回は打球の処理の仕方について基本的な動作についてお話をしたいと思います。

野球技術向上 指導者と選手に知っておいてほしい基本的な事 ダウンスイングは弊害?(YouTube佐伯貴弘さんの解説あり)